空竹在我国有着悠久的历史,早为宫廷玩物。传说三国时期,曹植曾做《空竹赋》,但诗赋内容已无可考证。宋代杂技中耍弄技巧特别兴盛,尤以杂手技和踢弄为代表。据《中国文化通志》第八典【艺文】——曲艺杂技志一书考证,宋代耍弄杂技“弄斗”即为空竹之雏形。宋代笔记——孟元老的《东京梦华录》、周密的《武林旧事》中都曾对“弄斗”加以记述。明容兴堂刻《水浒传》宋江征讨方腊一章中,宋江曾有诗云:“一声低了一声高,嘹亮声音透碧宵,空有许多雄气力,无人提挈谩徒劳。” 据此,从宋代算起,空竹在我国应有900年的历史。

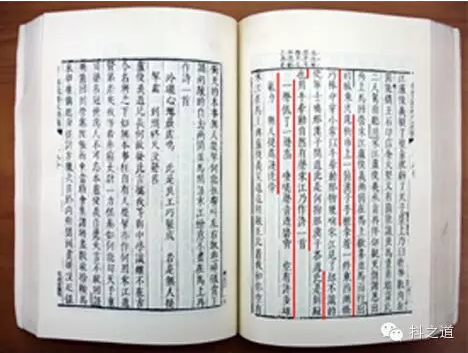

明容兴堂刻《水浒传》书影

宋江诗

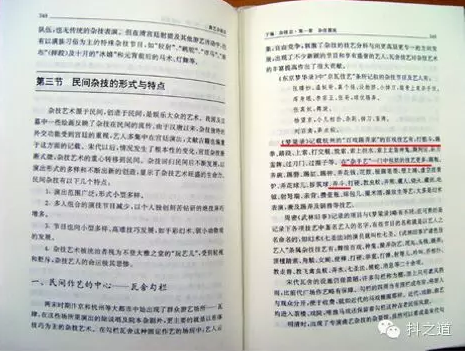

《中国文化通史》第八典【艺文】书影

《东京梦华录》书影

《艺文》关于空竹雏形“弄斗”的记述

《艺文》关于抖空竹的记述

《东京梦华录》关于抖空竹的记述)

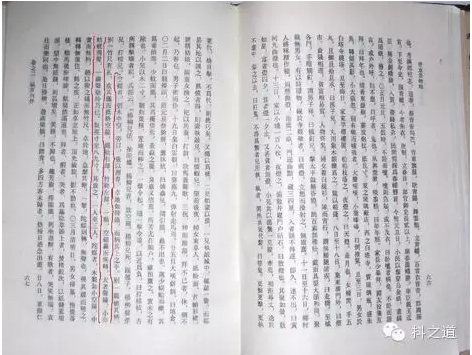

明代刘侗、于奕正在《帝京景物略》卷二中记述了空钟(空竹)的制作方法及玩法。《帝京景物略•春场》载:“空钟者,刳木中空,旁口,汤以沥青,卓地如仰钟,而柄其上之平。别一绳绕其柄,别一竹尺有孔,度其绳而抵格空钟,绳勒右却,竹勒左却。一勒,空钟轰而疾转,大者声钟,小者蜣飞声,一钟声歇时乃已。制径寸至八九寸。其放之,一人至三人。”

《帝京景物略》书影

《帝京景物略》抖空竹记述

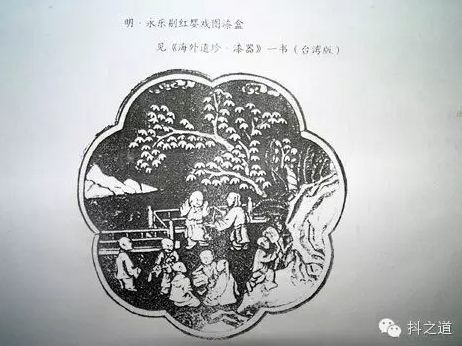

秦孝仪所编《海外遗珍•漆器》中,收有一件 “剔红婴戏纹圆盒”,盒盖上刻有婴戏图。图中,一童子正在抖空竹,旁边另有一童子捂着耳朵观看。空竹为圆盘状,中有木轴,以竹棍系线绳缠绕木轴拽拉抖动。这幅画所表现的空竹和抖空竹的方法与现在完全相同。据编者注释,这件剔红漆盒为明代永乐年制作。

“剔红婴戏纹圆盒”拓片

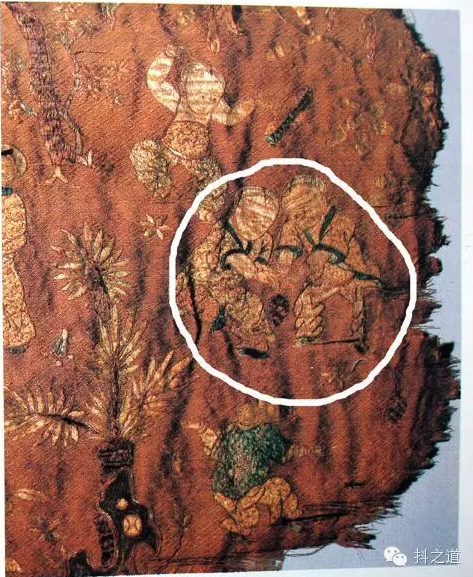

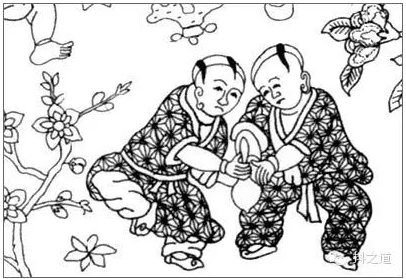

明定陵出土的另两件刺绣百子衣,一件被命名为“红暗花罗绣万寿字过肩龙百子花卉方领女夹衣”;另一件被命名为“红素罗绣平金龙百子花卉方领女夹衣”,都是孝靖皇后的陪葬。在百子衣的背面,有一幅 “放空钟图”,两童子挽臂并肩,相互配合,正在合力施放一个大型的空钟。由此可知,空竹在明永乐年间已经成为市井生活中重要的娱乐活动,其造型特点与玩法已经成熟。

清中叶富察敦崇《燕京岁时记》中记述:“空钟者,形如车轮,中有短轴,儿童以双杖系棉线拨弄之,俨如天外晨钟。” 清末民初,坐观老人在《清代野记》中写到:“京师儿童玩具,有所谓空钟者,即外省之地铃。两头以竹筒为之,中贯以柱,以绳拉之作声。唯京师之空钟,其形圆而扁,加一轴,贯两车轮,其音较外省所制,清越而长。”可见空竹在清代深受京城百姓青睐,特别为青少年喜爱;北京空竹与外省比有其自身特点,以双轮空竹为主。