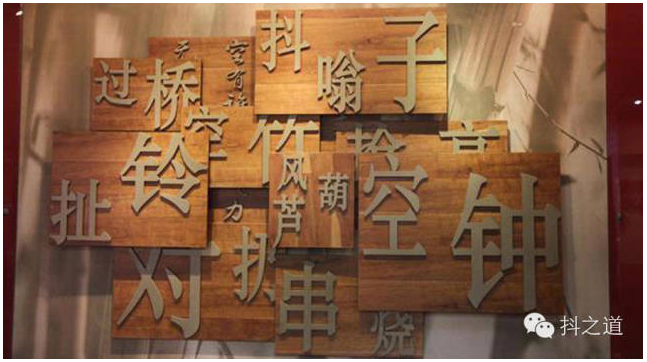

明崇祯八年刘侗、于奕正合著的《帝京景物略》是最早记录空钟的文献,书中提及:“杨柳儿活,抽陀螺;杨柳儿青,放空钟;杨柳儿死,踢毽子;杨柳发芽儿,打拔儿。……空钟者,刳木中空,旁口,烫以沥青,卓地如仰钟,而柄其上之平。另一绳,绕其柄,别一竹尺有孔,度其绳而抵格空钟,绳勒右却,竹勒左却。一勒,空钟轰而疾转,大者声钟,小者蚝飞声,一钟声歇时乃已。制径寸至八九寸。其放之,一人至三人”。这段记载,把空钟的形制、玩法等作了详细的说明,之所以叫空钟,很可能是由于其转动时所发出的声音如钟声般嗡嗡。从书中记述的空钟的形制特征与玩法分析,所谓的空钟与现今的空竹有很大的不同。现今的空竹用竹棍系线绳,缠绕木轴而拽拉、抖动,即可旋转发音,而书中所载的空钟则与今日民间流传的地轴极其相似。现在的地轴用竹筒一段封以木板,周围开口,中央穿人细轴,另有一块带孔的小竹板,把线绕在轴上,另一端穿人竹板孔洞,用力一拉,即高速旋转落地,嗡嗡作响。这也是空钟有时被称为地轴的原因。明朝时,“钟”“竹”音近,而且空钟圆筒、圆盒竹制,所以空竹与空钟混称,两者并没有严格区分开。